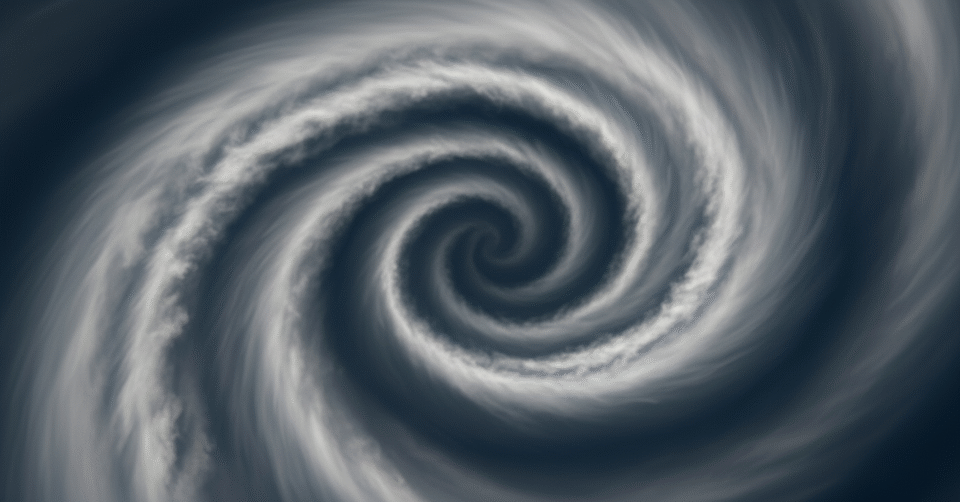

Au centre des plus puissants phénomènes météorologiques de la planète se trouve une zone de calme presque irréel : l’œil du cyclone. Alors que l’ouragan Melissa a récemment dévasté une partie des Caraïbes, notamment la Jamaïque, avec des vents dépassant les 300 km/h, ses images satellites ont rappelé ce paradoxe. Comprendre la naissance de cet œil, c’est plonger au cœur de la mécanique complexe et fascinante des ouragans.

La genèse d’un monstre météorologique

Un cyclone tropical ne naît pas de rien. Il a besoin d’un carburant spécifique : des eaux océaniques très chaudes, dont la température dépasse 26 °C sur au moins 50 mètres de profondeur. Cette chaleur provoque une évaporation massive. L’air chaud et humide, plus léger, s’élève et crée une zone de basse pression à la surface. Cet appel d’air attire les masses d’air environnantes pour combler le vide, amorçant ainsi la machine.

La force de Coriolis, le grand sculpteur

Si la Terre ne tournait pas sur elle-même, l’air s’engouffrerait en ligne droite vers le centre de la dépression. Mais la rotation de notre planète engendre une force invisible, la force de Coriolis. Celle-ci dévie les vents : vers la droite dans l’hémisphère nord et vers la gauche dans l’hémisphère sud. C’est cette force qui contraint l’immense masse d’air à s’enrouler sur elle-même, formant le tourbillon caractéristique du cyclone. Sans elle, pas de structure en spirale, et donc pas d’ouragan.

Le phénomène de subsidence crée l’œil

À mesure que la tempête s’intensifie, la vitesse de rotation augmente considérablement. Une partie de l’air qui a été violemment aspiré vers le haut et évacué en altitude est alors forcée de redescendre au centre du vortex. Ce phénomène, appelé subsidence, est la clé de la formation de l’œil. En redescendant, cet air se comprime, se réchauffe et s’assèche, dissipant les nuages. C’est ainsi que naît cette zone de calme, souvent circulaire, où le ciel peut même devenir visible.

Le mur de l’œil, là où la fureur est maximale

Ce calme est terriblement trompeur. L’œil est en effet ceinturé par sa contrepartie : le mur de l’œil. Il s’agit d’un anneau de nuages orageux, les cumulonimbus, où se concentrent les conditions les plus extrêmes du cyclone. C’est dans ce mur que les vents sont les plus violents, les pluies diluviennes et l’activité électrique à son paroxysme. Le passage de l’œil ne signifie donc jamais la fin de la tempête, mais une simple accalmie avant que le second côté du mur ne frappe, avec des vents soufflant cette fois en sens inverse.

Tout savoir sur l’œil du cyclone

Qu’est-ce que l’œil d’un ouragan ?

L’œil d’un ouragan est une zone de vents faibles et de temps relativement clément située au centre du phénomène. D’un diamètre pouvant varier de quelques dizaines à plus de cent kilomètres, il se caractérise par la pression atmosphérique la plus basse de tout le système et des températures en altitude plus élevées que dans le reste de la tempête.

Pourquoi l’œil est-il si calme ?

Le calme de l’œil s’explique par un courant d’air descendant appelé subsidence. Alors que l’air monte avec violence dans le mur de nuages, une partie redescend au centre. Cet air descendant se réchauffe et dissipe les nuages, créant cette zone d’accalmie au cœur même de la tempête.

Le passage de l’œil signifie-t-il la fin de la tempête ?

Absolument pas, et c’est un piège très dangereux. Le passage de l’œil n’est qu’une brève pause. Une fois qu’il est passé, le mur de l’œil opposé frappe la zone, avec des vents tout aussi violents mais soufflant dans la direction inverse, ce qui peut achever de détruire des structures déjà fragilisées.